REGLAS DE LA CIENCIA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Pasemos ahora a examinar las denominadas reglas de la ciencia, también conocidas como reglas técnico-científicas. Para comprender mejor su funcionamiento, su alcance y su sentido, propongo un enfoque comparativo con las máximas de la experiencia, ya que ambas comparten ciertas similitudes, pero también presentan diferencias fundamentales que justifican su estudio separado.

En los últimos años, diversos autores han señalado numerosas semejanzas entre estas dos figuras. Algunas de estas semejanzas son tan marcadas que ciertos teóricos han llegado a sostener que, desde el punto de vista lógico, las reglas de la ciencia y las máximas de la experiencia pueden entenderse como dos especies pertenecientes al mismo género. Incluso hay quienes afirman que, en estricto sentido, no hay diferencia sustancial entre ambas, y que deberían englobarse bajo una categoría común: reglas de generalización empírica.

Comparto, en parte, esa lectura. Es cierto que existen similitudes relevantes entre ambas figuras, y lo veremos más adelante con ejemplos concretos. Sin embargo, también considero que persisten diferencias importantes, que hacen que el mundo jurídico —y en particular la práctica forense— mantenga una distinción conceptual y operativa entre máximas de la experiencia y reglas de la ciencia. Esta distinción, aunque no absoluta, sigue siendo útil y mayoritariamente aceptada en nuestro entorno normativo.

Las dos diferencias principales que justifican la separación entre máximas de la experiencia y reglas de la ciencia radican, por un lado, en el objeto al que se refieren y, por otro, en su origen o fundamento. Mientras las máximas de la experiencia describen patrones de comportamiento humano en contextos sociales —es decir, lo que normalmente hacen las personas en determinadas circunstancias—, las reglas de la ciencia se ocupan de fenómenos naturales, físicos, químicos, biológicos o técnicos que operan con independencia de la voluntad humana. En cuanto a su fundamento, las primeras suelen derivarse del sentido común o de la experiencia colectiva, aunque eventualmente pueden estar respaldadas por estudios en ciencias sociales. En contraste, las reglas de la ciencia se apoyan en conocimientos producidos mediante métodos científicos sistemáticos, verificados y replicables, lo que confiere mayor rigor a sus conclusiones. Esta doble diferencia —de objeto y de fundamento— permite comprender por qué, pese a sus similitudes lógicas, el mundo jurídico mantiene con fundamento la distinción entre ambas.

En las siguientes secciones profundizaremos en estas características, examinaremos ejemplos, y estudiaremos cómo operan las reglas de la ciencia en la valoración probatoria. Lo haremos, como es habitual, con el propósito de que usted, lector, pueda reconocerlas, aplicarlas y, si es del caso, impugnarlas correctamente en el marco de un proceso judicial.

Aproximación al concepto

Una primera aproximación al concepto de regla de la ciencia nos remite a un tipo de conocimiento que ha sido obtenido mediante el método científico, sustentado en la observación sistemática, la experimentación controlada y la verificación empírica. Se trata de generalizaciones que han sido contrastadas en múltiples ocasiones, que no han sido refutadas de manera relevante y que, en virtud de su estabilidad, han sido reconocidas como principios o leyes de validez universal.

Este tipo de reglas refleja, por tanto, una forma de conocimiento afianzado, tan arraigado en la cultura científica y social que ya hace parte del patrimonio cognitivo común. La sociedad las ha interiorizado a tal punto que los seres humanos —consciente o inconscientemente— las usamos para orientar nuestras decisiones, planear nuestras acciones y explicar fenómenos de la vida cotidiana.

Ejemplos típicos de reglas de la ciencia son afirmaciones como que el ser humano necesita oxígeno para vivir, que no puede permanecer más de unos minutos bajo el agua sin asistencia mecánica, que los metales se dilatan al calentarse, que los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra por efecto de la gravedad, o que el ojo humano, en condiciones normales, ve mejor de cerca que de lejos. También lo es la afirmación de que una persona no puede estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. Aunque muchas de estas afirmaciones parezcan triviales por su obviedad, su aceptación se funda en una validación científica que les otorga un lugar central en el conjunto del conocimiento compartido por la humanidad. Son, en suma, reglas técnico-científicas que nos permiten interactuar con el mundo físico con un alto grado de seguridad.

Objeto de las reglas de la ciencia

Una de las diferencias más relevantes entre las reglas de la ciencia y las máximas de la experiencia radica en el objeto al que cada una se refiere. Mientras las máximas de la experiencia aluden al comportamiento humano en sociedad —es decir, a cómo las personas suelen actuar, reaccionar o interactuar frente a determinadas circunstancias—, las reglas de la ciencia se ocupan de un objeto completamente distinto: la naturaleza misma de las cosas.

Las reglas científicas no se interesan por la dimensión social ni por las valoraciones culturales, sino por la ontología de los objetos, por sus propiedades esenciales, aquellas que —al menos en términos ideales— no se modifican por factores sociales ni contextuales. Por eso, cuando la ciencia estudia fenómenos como la composición del agua, el movimiento de los cuerpos, el comportamiento de los materiales frente al calor o las funciones biológicas del cuerpo humano, su pretensión es formular leyes universales, principios que describan con regularidad y constancia el funcionamiento del mundo natural.

En este sentido, la ciencia y sus reglas tienen la capacidad de establecer afirmaciones universales sobre el objeto que analizan, con un grado de certeza mucho mayor que el que ofrecen las máximas de la experiencia. Estas últimas, como ya vimos, solo pueden alcanzar un nivel de probabilidad alto, pero no absoluto. Por el contrario, las reglas científicas aspiran —aunque no siempre lo logren en términos absolutos— a una estabilidad y permanencia propias del conocimiento objetivo y replicable, lo que las convierte en herramientas esenciales para la valoración racional de la prueba cuando el hecho sometido a debate depende de fenómenos naturales, técnicos o biológicos.

Fundamento de las reglas de la ciencia

La fundamentación es, sin duda, la segunda gran diferencia entre las reglas de la experiencia y las reglas de la ciencia. Tal vez por esta razón la comunidad jurídica aún se resiste a agrupar ambas bajo una misma categoría, como la de “reglas de generalización empírica”, pues hacerlo podría invisibilizar las diferencias estructurales que existen entre ellas.

Como ya lo hemos señalado, las máximas de la experiencia pueden estar, en algunos casos, respaldadas por datos empíricos. Sin embargo, con frecuencia se construyen a partir del conocimiento común, del sentido común, de ese saber compartido y socialmente afianzado sobre cómo suelen comportarse los seres humanos en determinadas circunstancias.

En contraste, las reglas de la ciencia tienen una fuente de legitimidad distinta: el método científico. Su fundamentación descansa en procesos rigurosos de experimentación controlada, en observaciones sistemáticas, verificables y replicables, que están siempre abiertas a la crítica y a la posibilidad de refutación. Esta apertura al escrutinio constante no debilita sus conclusiones, sino que, por el contrario, las refuerza. Cada vez que una teoría científica resiste con éxito nuevas pruebas o críticas, gana solidez epistemológica.

Esa es, precisamente, la razón por la cual las reglas de la ciencia gozan de un mayor grado de confiabilidad en la práctica jurídica. La comunidad racional las considera como puntos de partida legítimos para la evaluación de la realidad, en tanto derivan de procedimientos demostrativos y controlados. Por eso mismo, cuando una inferencia probatoria se basa en una regla de la ciencia, su grado de confiabilidad tiende a ser mayor que aquel de una inferencia sustentada únicamente en una máxima de la experiencia. La razón es simple: la base epistemológica de una regla científica es más sólida, más exigente y más rigurosa.

La lógica de las reglas de la ciencia

Desde una perspectiva lógica, las reglas de la ciencia y las reglas de la experiencia comparten una estructura similar. Ambas adoptan una forma condicional en la que se identifica un antecedente —que corresponde a un grupo de referencia— y un consecuente —que representa una propiedad o característica atribuida a ese grupo. En términos estrictamente estructurales, su lógica es equivalente: se trata de un enunciado que vincula una condición con un efecto probable.

Ahora bien, si abordamos este análisis desde la epistemología —y partimos de la premisa según la cual todo conocimiento humano es, en última instancia, probable—, entonces la conexión entre antecedente y consecuente en ambos tipos de reglas es, también, de naturaleza probabilística. En otras palabras, tanto en las reglas de la experiencia como en las reglas de la ciencia, lo que existe no es una relación de necesidad lógica, sino una relación de probabilidad.

Sin embargo, hay un matiz importante que no se deriva tanto de la estructura lógica o del enfoque epistemológico, sino más bien de una mirada pragmática, es decir, de cómo usamos y comprendemos socialmente este tipo de enunciados. En la práctica, las reglas de la ciencia suelen ser asumidas como verdades absolutas, como puntos de partida incuestionables para la evaluación de los hechos. Así, por ejemplo, el enunciado según el cual una persona no puede estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes es tratado por el juzgador como una afirmación universal, no como una mera probabilidad. Se le otorga el estatus de certeza, de verdad práctica, a partir de la cual se analizan las pruebas del caso.

Por el contrario, en el uso forense de las reglas de la experiencia, sí se suele reconocer de forma más explícita su carácter meramente probable. Somos conscientes de que se trata de generalizaciones con un margen de error, y actuamos con cautela al momento de fundar una inferencia exclusivamente en ellas.

En conclusión, aunque la estructura lógica de las reglas de la ciencia y de las reglas de la experiencia sea formalmente la misma, existe una diferencia relevante en el modo en que son comprendidas y utilizadas socialmente. Las primeras gozan de una presunción de certeza; las segundas, en cambio, exigen un mayor grado de justificación y prudencia. Filosóficamente, ambas son probabilísticas, pero en la práctica jurídica, su fuerza persuasiva no es equivalente.

Función de las reglas de la ciencia

La función de las reglas de la ciencia dentro del razonamiento probatorio es, en esencia, la misma que cumplen las máximas de la experiencia. Ambas operan como mecanismos de conexión lógica entre un hecho individual, concreto y probado, y una conclusión que se desconoce y que resulta jurídicamente relevante para la decisión judicial.

En este sentido, las reglas de la ciencia cumplen un papel de garantía epistémica: permiten justificar racionalmente el tránsito desde una premisa fáctica verificada hasta una inferencia que no está directamente probada, pero que se considera aceptable a partir del conocimiento científico disponible. Así, al igual que las máximas de la experiencia, las reglas de la ciencia actúan como puentes argumentativos que articulan inferencias dentro del proceso judicial, posibilitando la construcción racional de los enunciados probatorios.

La diferencia, como se ha señalado previamente, no radica tanto en la función que desempeñan, sino en el fundamento y el objeto de cada una. Mientras que las máximas de la experiencia se apoyan en el conocimiento común o el sentido compartido sobre el comportamiento humano, las reglas de la ciencia se sustentan en el método científico y en la regularidad de fenómenos naturales. No obstante, ambas son herramientas indispensables en la arquitectura lógica de la justificación probatoria.

Evaluación de la calidad epistemológica de las reglas de la ciencia

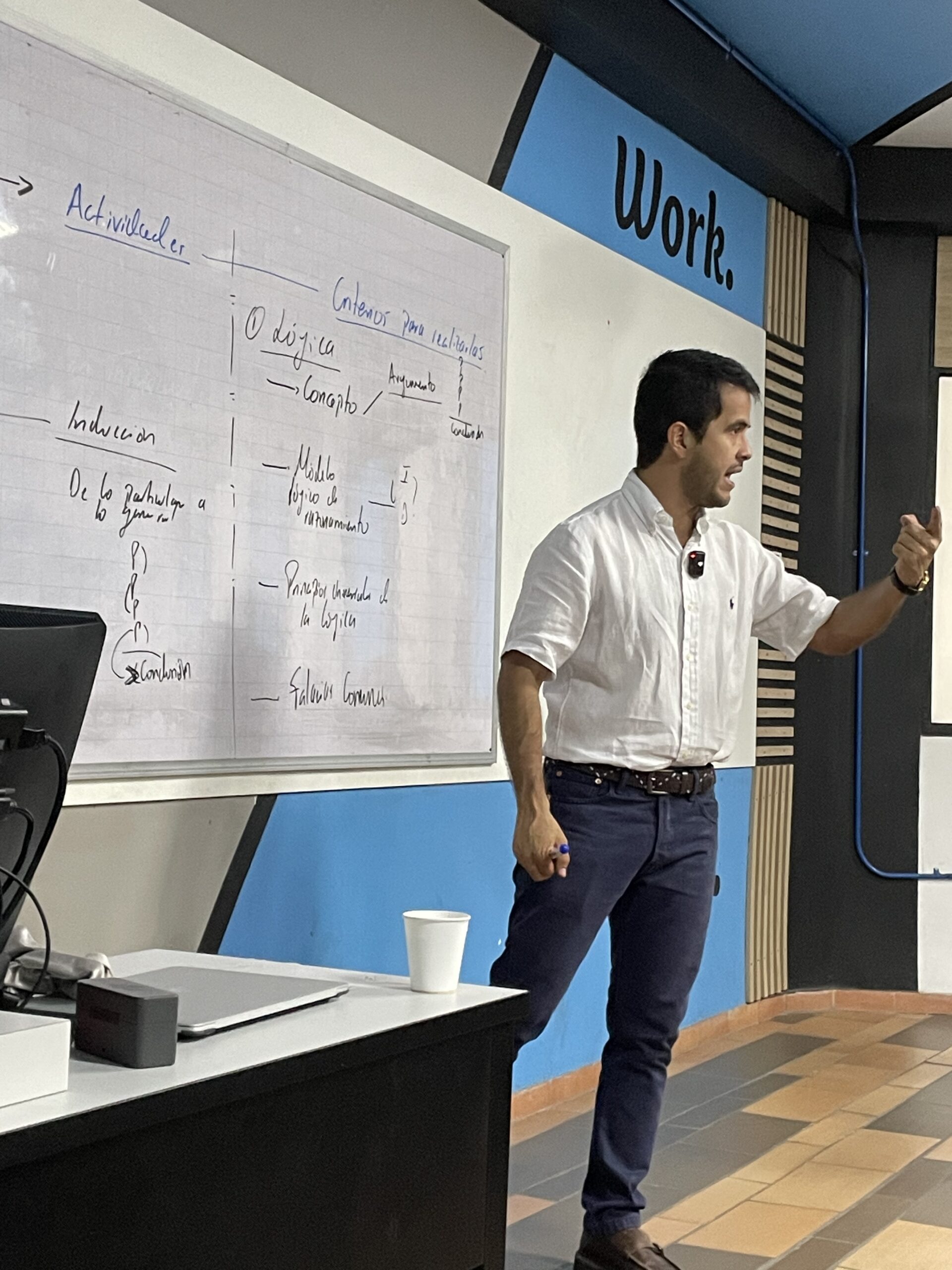

Para evaluar la calidad epistemológica de una regla de la ciencia utilizada en la valoración probatoria, debemos remitirnos a los mismos criterios que emplea la comunidad científica para validar las conclusiones derivadas de la experimentación controlada, es decir, del método científico. En términos lógicos, estas conclusiones corresponden a lo que se denomina una inducción generalizadora o inducción amplificativa, pues parten del análisis de múltiples casos concretos para formular una generalización.

Desde esta perspectiva, resultan relevantes ciertos factores como la cantidad de muestras utilizadas en la investigación, la uniformidad de los resultados obtenidos en dichas muestras, y la capacidad para descartar hipótesis alternativas que puedan explicar esos resultados. Todos estos elementos sirven como indicadores de la confiabilidad de la conclusión científica.

Sin embargo, en el contexto de la sana crítica, no todas las afirmaciones provenientes de la ciencia tienen cabida como reglas de la ciencia. Solo aquellas que han alcanzado la categoría de conocimiento universal pueden considerarse verdaderas reglas de la ciencia en el sentido técnico que nos interesa. En consecuencia, el criterio decisivo para evaluar su validez epistémica en el razonamiento probatorio es preguntarse si dicha regla ha sido o no refutada. Si una afirmación científica presenta un índice de refutación relevante —es decir, si ha sido falsada o se encuentra en debate dentro de la comunidad científica—, no debería ser utilizada como regla de la ciencia en el marco del proceso judicial.

En estos casos, lo que corresponde no es invocar la regla como conocimiento universal y afianzado, sino tratarla como un objeto de prueba que requiere producción y controversia dentro del proceso, especialmente mediante prueba pericial. Esta distinción es fundamental: mientras las reglas de la ciencia son afirmaciones universalmente aceptadas por su consolidación empírica, las afirmaciones científicas que aún están en discusión deben ser sometidas al debate técnico mediante los cauces propios del proceso, y no pueden fungir como premisas incuestionables en la justificación probatoria. Más adelante, profundizaremos en esta línea de demarcación entre regla de la ciencia y prueba pericial.

Reglas de la ciencia y justificación de los enunciados probatorios

Finalmente, al referirnos a las reglas de la ciencia y su papel en la justificación de los enunciados probatorios, debemos reiterar una exigencia clave que ya formulamos al tratar las máximas de la experiencia: el juez tiene el deber normativo y ético de explicitar todas las premisas que conforman su razonamiento probatorio. Entre esas premisas, debe incluir con claridad aquella que considera una regla de la ciencia, sea o no verdaderamente una. Las partes tienen el derecho a conocer esa premisa para que, si lo consideran oportuno, puedan controvertir su corrección por medio de los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, en particular, a través de los recursos establecidos dentro del sistema procesal.

Esta obligación de explicitar las reglas que sirven de soporte a la decisión probatoria adquiere especial relevancia en sociedades democráticas y de corte republicano, donde la transparencia y la posibilidad de control argumentativo por parte de la ciudadanía y de los intervinientes procesales son elementos esenciales de legitimidad institucional. En este marco, ocultar o dar por supuesta una regla de la ciencia vulnera no solo los principios de racionalidad del proceso, sino también los fundamentos del debido proceso y del derecho de defensa.

¿Regla de la ciencia o prueba pericial?

Un último punto, complejo y polémico, que considero importante abordar, es la distinción entre las reglas de la ciencia y la prueba pericial. No pretendo cerrar el debate con las reflexiones que presento a continuación, pero sí brindar herramientas conceptuales que permitan comprender la relevancia de esta discusión y advertir su impacto práctico en el ejercicio profesional. En el fondo, este debate gira en torno a una cuestión crucial: el uso del conocimiento privado por parte del juez.

Como ya lo hemos señalado, las reglas de la ciencia forman parte del sistema de la sana crítica, en la medida en que se trata de enunciados de carácter universal, ampliamente afianzados, verificados y validados a través del método científico. Son afirmaciones que han sido tan contrastadas, tan divulgadas y tan interiorizadas por la comunidad, que forman parte del patrimonio cultural y cognitivo común de la humanidad. Bajo esta lógica, sería un despropósito exigir que un perito deba explicar al juez este tipo de reglas científicas, pues se presume que hacen parte de los conocimientos básicos que todos utilizamos cotidianamente para interpretar la realidad desde una perspectiva racional.

En contraste, cuando nos encontramos ante un conocimiento especializado, que no alcanza ese nivel de universalidad ni ha sido adoptado como parte del conocimiento común, se requiere entonces la intervención de un perito. La prueba pericial, en este contexto, cumple la función de introducir al proceso un saber técnico que no se presume conocido por el juez ni por las partes, y que requiere ser explicado, evaluado y contradicho.

Ahora bien, ¿cómo distinguir entre uno y otro? ¿Cuándo estamos frente a una regla de la ciencia que puede ser utilizada sin intervención pericial, y cuándo se requiere el conocimiento de un experto? A mi modo de ver, la clave radica en el carácter universal del enunciado. Si se trata de un enunciado universal, esto es, una afirmación que nunca ha sido refutada, que ha sido ampliamente aceptada por la comunidad científica, que se utiliza como punto de partida para evaluar la realidad, entonces no se necesita perito. Son reglas conocidas, que nadie en su sano juicio epistemológico se atrevería a controvertir, y que por tanto pueden ser empleadas directamente por el juzgador en su razonamiento probatorio.

Distinta es la situación cuando el enunciado no posee ese carácter universal. No por ello se trata de un enunciado inválido o epistemológicamente irrelevante, simplemente no tiene el mismo grado de afianzamiento ni genera el mismo nivel de consenso. En esos casos, sí se requiere de un experto que exponga su contenido, lo fundamente, aclare sus implicaciones, delimite su alcance y responda a las objeciones que puedan surgir. Pensemos, por ejemplo, en el enunciado según el cual las personas que fuman tienen mayores probabilidades de desarrollar cáncer. Esta afirmación proviene de la ciencia, pero no puede considerarse una regla universal. Existen personas que han fumado toda su vida y no desarrollan la enfermedad, así como personas que nunca han fumado y sí la padecen. En este sentido, el nexo entre fumar y el cáncer no es de necesidad lógica ni causal absoluta, sino de alta probabilidad, tal vez por representación estadística o por propensión.

Ese tipo de enunciados son fundamentales para construir políticas públicas, para tomar decisiones de salud, incluso para estructurar demandas en contra de compañías tabacaleras. Pero, si se quiere utilizar en un caso concreto, se requiere de un perito que fundamente su validez científica, y, sobre todo, que permita a la parte contraria ejercer el derecho de contradicción. Esto es indispensable en el marco del debido proceso: el juez debe poder formular preguntas al perito, escuchar respuestas, y la contraparte debe poder interrogarlo, someter su testimonio al escrutinio adversarial.

En definitiva, la distinción entre regla de la ciencia y prueba pericial no solo compromete el alcance del conocimiento del juez, sino también el ejercicio efectivo del derecho de contradicción y la garantía del debido proceso. Por ello, esta diferencia no puede ser ignorada. En un mundo en el que la información —y la desinformación— circulan a velocidades sin precedentes, y donde la inteligencia artificial brinda respuestas inmediatas sobre cuestiones científicas, resulta indispensable delimitar con claridad los casos en los que un enunciado puede ser usado directamente por el juez como parte de su razonamiento, y aquellos en los que se requiere, por respeto al proceso y a la racionalidad, la intervención especializada de un perito.