¿Cómo se prueba? Procedimiento probatorio

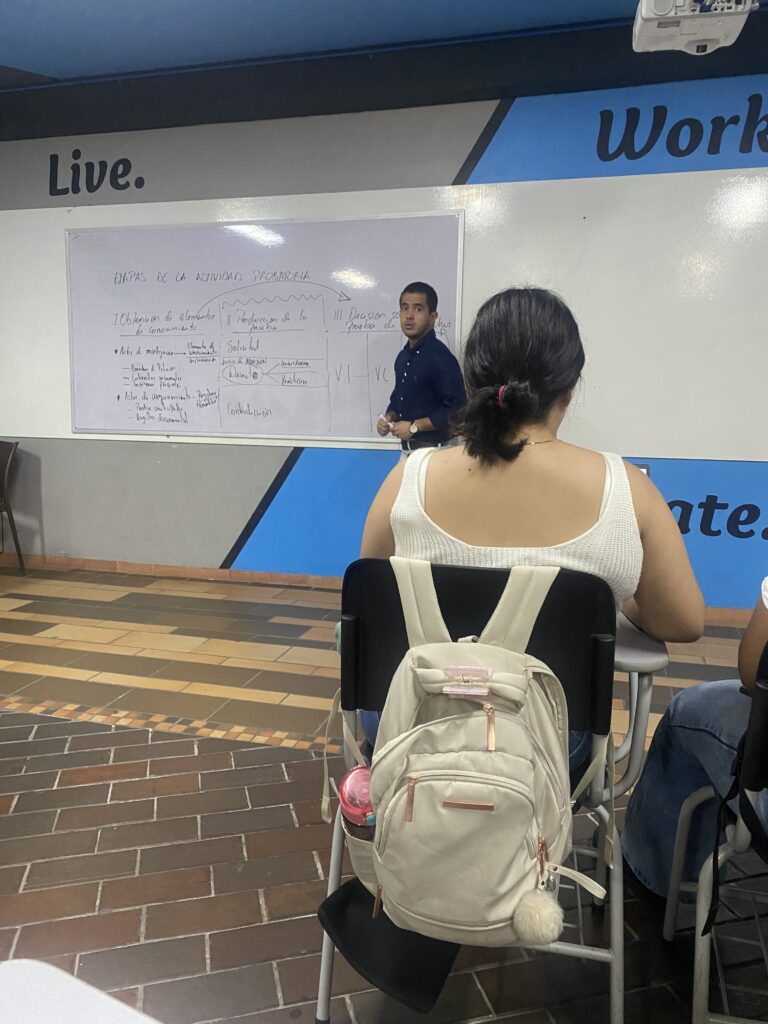

Fases o etapas de la actividad probatoria.

El estudio de las etapas de la actividad probatoria es fundamental para un adecuado desempeño en el Derecho probatorio. En este capítulo, abordaré las grandes fases del procedimiento probatorio desde una perspectiva general, aplicable a cualquier área del derecho y cualquier ordenamiento jurídico: civil, penal, administrativo, acciones de tutela o incluso procedimientos internacionales.

Para lograr este objetivo, utilizaré un marco conceptual más abstracto y transversal, alejándome de la terminología específica de los códigos procesales particulares. Esta propuesta se inspira en una combinación de dos enfoques teóricos distintos: por un lado, el de Hernando Devis Echandía, un autor clásico con una visión que hace énfasis en lo normativo-procesal del fenómeno probatorio, y por otro, el del profesor Jordi Ferrer Beltrán, quien ha desarrollado una propuesta más reciente, centrada en la epistemología de la prueba.

He decidido fusionar ambas visiones, ya que considero que la propuesta de Devis Echandía, aunque valiosa, utiliza una terminología propia de las décadas de 1970 y 1980, que hoy en día ha evolucionado. Por otro lado, la propuesta de Ferrer Beltrán, aunque robusta desde el punto de vista epistemológico, no les otorga el suficiente peso a los problemas jurídicos sobre la prueba. Por ello, la estructura que planteo busca un equilibrio entre ambas perspectivas.

Las etapas de la actividad probatoria que propongo son las siguientes:

- Obtención de los elementos de conocimiento: también podríamos llamarlo fuentes de prueba, pero prefiero este término más amplio y genérico, que permite su aplicación en cualquier área del derecho.

- Producción de la prueba: esta fase implica un acto de confección y construcción colectiva del material probatorio dentro del proceso.

- Decisión sobre la prueba de los hechos: etapa en la que el juzgador evalúa la prueba y determina el valor probatorio de los elementos aportados.

Estas tres fases están presentes en cualquier sistema jurídico, sin importar su especialidad o jurisdicción.

Una advertencia metodológica. Existen dos formas de abordar el estudio del Derecho probatorio. La primera consiste en analizar cada regla del código procesal de manera estricta, examinando minuciosamente su redacción y aplicación. Si bien este enfoque puede generar un conocimiento profundo de un régimen procesal en particular, también presenta un riesgo: al enfrentarse a otro sistema procesal con terminología distinta, el abogado puede sentir que se trata de un ámbito completamente ajeno, dificultando su adaptación.

Este es un problema recurrente en la práctica. Por ejemplo, un abogado con gran dominio del Código General del Proceso puede sentirse perdido al enfrentarse al Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), simplemente porque los términos empleados varían. Esto puede llevar a la errónea percepción de que se trata de sistemas completamente distintos e incompatibles.

La segunda forma de estudiar el Derecho probatorio, que es la que adoptaremos en este capítulo, consiste en construir un marco conceptual general y abstracto, que nos permita navegar con mayor facilidad en cualquier sistema procesal. Este enfoque otorga una comprensión más profunda de la actividad probatoria, permitiendo al jurista moverse con mayor seguridad y precisión en distintos ordenamientos jurídicos sin quedar atrapado en la rigidez de una terminología específica.

Obtención de elementos de conocimiento.

La obtención de elementos de conocimiento constituye la primera fase de la actividad probatoria y ocurre antes del inicio del proceso judicial, es decir, es una etapa preprocesal. Se caracteriza por ser un periodo menos reglado y formal, donde los abogados y las partes recopilan los elementos que servirán para fundamentar sus pretensiones o excepciones en el litigio futuro.

En esta fase, la investigación es la palabra clave. El abogado se convierte en un investigador que busca recopilar información relevante para construir una estrategia probatoria sólida. Pensemos en el primer contacto entre un cliente y su abogado: tras escuchar el relato del caso, el abogado solicita elementos adicionales, como fotografías, grabaciones, conversaciones de WhatsApp o cualquier otra evidencia que pueda sustentar la futura demanda o defensa. Puede incluso visitar el lugar de los hechos o solicitar información mediante derechos de petición. Todo esto ocurre antes de que se inicie el proceso judicial y con el fin de prepararse de la mejor manera posible.

Principales actos de investigación para obtener elementos de conocimiento. Los abogados cuentan con diversas herramientas para obtener información relevante. Algunas de las más utilizadas en Colombia y otros países con sistemas probatorios racionalistas incluyen:

i) Derechos de petición: se emplean para solicitar información a entidades públicas o privadas que manejan datos de interés general.

ii) Entrevistas informales: permiten conversar con personas que presenciaron o tienen conocimiento de los hechos. Por ejemplo, si se argumenta la existencia de un préstamo, el abogado puede entrevistar a quienes estuvieron presentes en el momento de la transacción.

iii) Entrega por el cliente/víctima: en muchas ocasiones, el titular de los derechos que se discutirán en el futuro proceso cuenta con una buena cantidad de elementos de conocimiento relevantes y fiables para acreditar los hechos. Por eso, es de vital importancia, en la reuniones que se realizan entre abogado y cliente se identifiquen estos elementos y se haga entrega material para poder evaluarlos correctamente.

iv) Informes periciales previos: en algunos casos, se contrata a expertos antes de iniciar el proceso judicial, como un contador que realice un arqueo financiero preventivo en casos de posible investigación por lavado de activos.

Sin embargo, la preocupación en esta etapa no es solo adquirir información, sino asegurarla. En ocasiones, el riesgo no está en no encontrar pruebas, sino en que estas se pierdan antes del juicio. Por ello, el abogado experimentado prevé posibles dificultades y adopta estrategias para preservar la evidencia.

Actos de aseguramiento de la información. Para garantizar que la información recopilada pueda ser utilizada en un proceso judicial, existen dos mecanismos esenciales: el apoderamiento material y el registro documental, también conocido como preconstitución de prueba. En aquellos casos en los que se requiera la intervención de un juez para llevar a cabo alguna de estas actuaciones, es posible acudir a la figura de la prueba anticipada o recepción anticipada de prueba.

El apoderamiento material tiene como finalidad la aprehensión física de un objeto con el propósito de preservar su existencia e integridad, y asegurar su presentación en el proceso judicial. En materia penal, este mecanismo se materializa a través de diligencias investigativas como el registro y allanamiento, que permiten la recolección y aseguramiento de elementos probatorios.

Por su parte, el registro documental, o preconstitución de prueba, se emplea para dejar constancia escrita de la información que se pretende presentar en el proceso. La existencia de un documento que respalde dicha información resulta crucial en situaciones en las que la prueba no pueda producirse posteriormente, ya sea por la muerte del testigo, su desaparición, su negativa a comparecer en juicio o un eventual cambio de versión. Entre los mecanismos utilizados para este propósito se encuentran las declaraciones extrajuicio en notarías, las entrevistas documentadas por investigadores y las declaraciones privadas. No obstante, la admisibilidad y el impacto de estos documentos en el proceso dependen del régimen probatorio aplicable en cada caso.

Cuando ni el apoderamiento material ni el registro documental pueden realizarse sin la intervención de un juez, se acude a la prueba anticipada o recepción anticipada de prueba. Esta figura es particularmente relevante en situaciones en las que una persona, amparada en su derecho legítimo, se niega a entregar un objeto o a someterse a una entrevista. Ante estos casos, el abogado puede solicitar al juez la práctica de la prueba antes del inicio formal del proceso. En respuesta a esta solicitud, el juez emite un auto en el que ordena la práctica de la prueba, convirtiendo su cumplimiento en un acto obligatorio.

En el ámbito no penal, el Código General del Proceso establece que la prueba anticipada debe ser tramitada por los jueces civiles municipales y del circuito, sin importar la rama del derecho en la que vaya a ser utilizada posteriormente. Este trámite incidental y expedito permite que los abogados obtengan una orden judicial que garantice la recolección y documentación de la prueba, la cual quedará a disposición de las partes para cuando el proceso se inicie formalmente.

Límites en la obtención de elementos de conocimiento. El ejercicio de esta fase investigativa no es absoluto, ya que el abogado debe respetar ciertos límites. En primer lugar, la obtención de información no puede vulnerar derechos fundamentales. Si una prueba se obtiene de manera ilícita, puede ser excluida del proceso y el abogado podría enfrentar consecuencias legales. En segundo lugar, en ciertas materias, como el derecho penal, la investigación y el aseguramiento de la información están estrictamente regulados. Por ejemplo, los procedimientos de allanamiento, interceptación de comunicaciones o la figura del agente encubierto están sujetos a reglas específicas cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones o nulidades procesales.

Importancia estratégica de la obtención de elementos de conocimiento. Las normas procesales actuales buscan que los abogados optimicen al máximo la obtención de elementos de conocimiento. La expectativa es que, al momento de presentar una demanda, acusación o defensa, los litigantes ya cuenten con todos los elementos de prueba debidamente recopilados y asegurados. Esto no solo facilita la conducción del juicio, sino que también permite que los abogados enfrenten el proceso con mayor confianza.

Descuidar esta fase puede traer consecuencias adversas. Si un testigo cambia su versión en juicio o no se presenta, y no existe un respaldo documental de su testimonio previo, el caso puede debilitarse considerablemente. Un error en la obtención de elementos de conocimiento puede determinar el éxito o el fracaso de un litigio incluso antes de que inicie formalmente. Por ello, nunca se debe subestimar esta etapa, pues en muchas ocasiones, es aquí donde realmente se gana o se pierde un caso.

Producción de la prueba.

Ahora entremos en la fase procesal llamada producción de la prueba, que representa el núcleo central del proceso judicial. Desde el punto de vista de las partes, el objetivo fundamental de esta etapa es asegurar que los elementos de conocimiento obtenidos previamente sean considerados por el juez al momento de decidir sobre la prueba de los hechos. En otras palabras, la razón de ser de la actividad probatoria es precisamente garantizar que en la sentencia se tengan en cuenta estas pruebas para que los hechos se den por probados. Sin embargo, para que esto ocurra, es indispensable que dichos elementos se produzcan adecuadamente dentro del proceso.

En esta etapa adquiere especial relevancia la visión formal y procesal de la prueba. Aquí se habla de actos de prueba, y no de actos de investigación, pues el objetivo principal ya no es conseguir nueva información o asegurarla, sino probar hechos dentro del proceso. Los resultados de esta etapa respecto de cada prueba son categóricos: si la prueba se produce correctamente, deberá ser valorada en la decisión; si no se produce, no podrá ser tenida en cuenta.

Para entender mejor la importancia de esta fase, consideremos que, aunque una prueba sea pertinente, relevante y fiable, si no se produce correctamente durante el proceso, no podrá ser valorada por el juez al momento de decidir. Un ejemplo claro sería un testimonio crucial que no se solicitó oportunamente o que no fue debidamente sometido a contradicción; cualquiera de estos errores puede invalidar su uso en la decisión judicial, sin importar su importancia para la búsqueda de la verdad.

A nivel institucional, el diseño procesal de la producción de la prueba persigue dos objetivos fundamentales. En primer lugar, desde una perspectiva epistemológica, busca generar la mayor cantidad de prueba posible con la mejor calidad, a fin de garantizar que la decisión judicial se acerque lo más posible a la verdad de los hechos. Sin embargo, no se trata solo de alcanzar la verdad. Igualmente relevante es la protección de las garantías procesales. Las normas que regulan la producción de la prueba tienen como finalidad salvaguardar derechos fundamentales como la contradicción, la publicidad y la defensa, asegurando que la actividad probatoria se lleve a cabo dentro de los parámetros constitucionales y respetando el debido proceso.

Solicitud de la prueba. La producción de la prueba se desarrolla en tres momentos claramente definidos. El primero es la solicitud o proposición, mediante la cual el abogado solicita formalmente al juez que admita determinada prueba. Por ejemplo, puede pedir que se escuche un testimonio específico o que se practique una prueba pericial concreta. Además de identificar la prueba que se solicita, el abogado debe cumplir con ciertas cargas argumentativas básicas, explicando brevemente al juez por qué dicha prueba debería ser admitida y qué relevancia tendrá para la resolución del caso.

Decreto de la prueba. El segundo momento es el decreto de la prueba, también conocido como auto de pruebas, en el cual el juez toma la decisión formal de admitir o rechazar las pruebas propuestas por las partes. Es una decisión crucial para el desarrollo de la actividad probatoria, pues de ella depende el ingreso de las pruebas. Por esta razón, es fundamental analizar en detalle los criterios que debe considerar el juez al tomar esta decisión. Este análisis lo realizaremos más adelante, cuando estudiemos el juicio de admisibilidad probatoria.

En la doctrina procesal civil, es usual la distinción entre dos categorías de pruebas según su existencia: aquellas que se incorporan y aquellas que se practican. Las pruebas que se incorporan, como documentos o fotografías, ya existen materialmente y lo que hace el juez es ordenar su ingreso formal al expediente. Por otro lado, las pruebas que se practican, como los testimonios o las inspecciones judiciales, requieren un acto procesal para existir materialmente, como la declaración ante el juez o la visita al lugar donde ocurrieron los hechos. Esta distinción es particularmente relevante en los procesos regidos por el Código General del Proceso.

En materia penal, esta distinción no es aplicable. Bajo el régimen probatorio de la Ley 906 de 2004, se parte de la base de que toda prueba debe someterse a la actividad probatoria en el juicio oral para que tenga existencia no solo material o natural, sino también jurídica. Por esta razón, se considera que todas las pruebas deben practicarse. Todo elemento de conocimiento requiere un acto jurídico procesal para su reconocimiento como prueba en el juzgamiento. Así, para que un documento sea tenido como prueba, necesita de la incorporación en la audiencia de juicio oral, además de actos de prueba previos, como el haber sido descubierto, enunciado, solicitado y decretado.

Contradicción de la prueba. Finalmente, la tercera fase, indispensable en toda producción probatoria, es la contradicción. La prueba jurídica, por definición, es dialéctica. Esto implica que ambas partes deben tener la oportunidad de participar activamente en su producción, cuestionando, criticando o complementando la prueba presentada por la contraparte. Aunque el modo de contradicción puede variar significativamente según el medio de prueba (por ejemplo, no se contradice igual un testimonio, una prueba pericial o un documento), lo esencial es que se permita un verdadero debate sobre la prueba.

Si bien, en principio, la solicitud de pruebas corresponde a las partes en virtud del principio dispositivo, en ciertos sistemas jurídicos se permite también que el juez decrete pruebas de oficio. En estos casos específicos, la solicitud y el decreto pueden fusionarse en un mismo acto procesal. Por otro lado, la contradicción, aunque generalmente asociada a la contraparte, involucra activamente a todos los actores del proceso, incluyendo al propio juez, pues su labor también consiste en velar porque la información producida sea fiable y útil para tomar una decisión justa.

Decisión sobre la prueba de los hechos.

La última etapa de la actividad probatoria se denomina decisión sobre la prueba de los hechos. Esta etapa inicia una vez que concluye el debate probatorio y consiste en determinar cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que pueden darse por acreditados con base en las pruebas producidas durante el proceso.

El punto de partida de esta etapa es la delimitación del material probatorio. Esto implica que el juez identifique claramente cuántas y cuáles pruebas fueron efectivamente producidas durante el proceso. A partir de este conjunto de pruebas, la meta será formular los denominados enunciados probatorios, es decir, determinar cuáles hechos se considerarán probados en la decisión judicial.

Para llegar desde las pruebas producidas hasta la formulación de estos enunciados probatorios, el juez debe realizar tres operaciones fundamentales que serán abordadas con mayor profundidad cuando tratemos la valoración probatoria. Estas operaciones incluyen una valoración individual de cada prueba, la valoración conjunta de todas las pruebas producidas y, finalmente, evaluar el problema de la suficiencia probatoria. Este último aspecto implica determinar si las pruebas disponibles son o no suficientes para dar por probados los hechos relevantes.

Una vez realizadas estas tres operaciones, el juez estará en condiciones de emitir formalmente la decisión sobre los hechos probados. Con esta decisión culmina formalmente la actividad probatoria en sentido estricto. Naturalmente, tras esta decisión podrán presentarse recursos dirigidos a cuestionar la corrección de la actividad probatoria, pero esto ya corresponde a una fase posterior relacionada con el control de la decisión judicial.

En resumen, las etapas generales de la actividad probatoria abarcan primero la obtención de elementos de conocimiento antes del proceso, seguida por la producción formal de la prueba dentro del proceso, y concluye con la decisión sobre los hechos probados. La importancia de esta última etapa radica en que es aquí donde realmente se determina qué hechos serán considerados ciertos a efectos judiciales, lo que constituye el núcleo fundamental de toda resolución judicial justa y adecuada.

Comprender estas etapas no solo facilita la práctica jurídica diaria, sino que fortalece notablemente la capacidad de análisis crítico sobre cualquier régimen probatorio particular. En el siguiente capítulo profundizaremos en el juicio de admisibilidad probatoria, es decir, las razones por las cuales un juez decide aceptar o rechazar una prueba.